當化石能源的枯竭與氣候危機步步緊逼,人類能否在地球上復刻太陽的能量之源?7月1日,2025“活力中國調研行”安徽主題采訪團走進位于合肥廬陽區的聚變新能(安徽)有限公司,一座重達6000噸的"人造太陽"正加速組裝,它的成功或將開啟一個近乎無限的清潔能源時代——這里沒有核輻射威脅,沒有碳排放困擾,只有一度電成本接近零的終極夢想。

"核聚變一旦條件失效,反應會瞬間停止,就像關掉水龍頭一樣安全。"聚變新能董事長嚴建文用一句話顛覆了傳統認知,這一被稱為"終極能源"的技術,正從科幻走向現實。

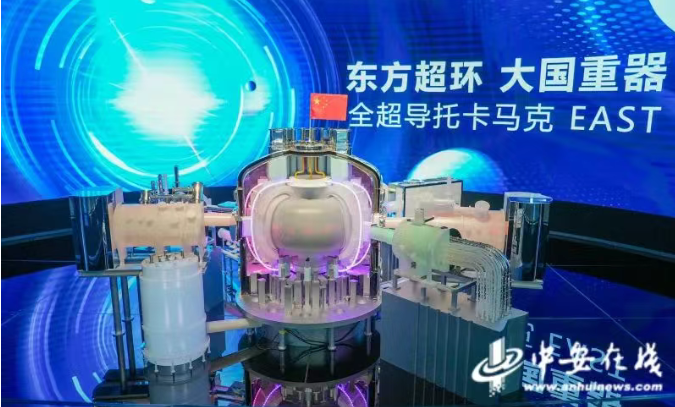

聚變新能主導的緊湊型聚變實驗裝置(BEST)已提前兩個月進入總裝階段,數千個精密部件以毫米級精度拼接成"托卡馬克"裝置的"心臟"。這項被國際同行緊盯的工程,計劃于2027年完成總裝,2030年實現"燃燒等離子體"——即聚變能量產出大于輸入的歷史性突破。

與公眾熟知的核裂變不同,核聚變通過氘氚等輕元素結合釋放能量,其原料取自海水,每升水蘊含的能量相當于300升汽油。嚴建文解釋道:"它不產生長壽命核廢料,反應停止后連輻射塵埃都不會殘留。"這一特性讓核聚變能源成為全球碳中和競賽中的"冠軍"。

目前,由中科院等離子體所、合肥國家科學中心與聚變新能構成的合肥"三位一體"創新體系,已聯合近200家單位突破超導磁體、高溫材料等"卡脖子"技術,其國際合作網絡更覆蓋歐美多個頂尖研究機構。

若BEST裝置如期驗證科學可行性,人類能源結構將迎來顛覆性變革。"聚變成功后,地球80%的能源可能由它提供,"嚴建文描繪道,"石油和煤將回歸化工原料屬性,風光電力退居補充角色。"更驚人的是,當近乎免費的電力覆蓋全球,海水淡化、垂直農業、氫能冶煉等能源密集型產業將爆發式增長,"甚至可能釋放出大量耕地"。

眼下,合肥正通過"三步走"戰略加速這一進程:從BEST實驗堆到工程示范堆,最終建成商業電站。在"新型舉國體制"推動下,聚變新能已整合國有資本、科研院所與社會資源,打造從零部件到裝備制造的完整產業鏈。總裝啟動儀式上,6000噸龐然巨物的精密組裝,恰是中國高端制造實力的縮影。正如嚴建文所言:"聚變不僅是科學問題,更是系統工程——而我們正在證明,中國人能率先把它變成現實。"

這場能源革命的距離,或許比想象中更近。當被問及技術成熟后的應用場景,工程師們的答案異常簡潔:"凡是需要能源的地方。"從太空探索到城市供電,從極地開發到沙漠改造,無限能源的誘惑正在點燃人類文明的新想象。而合肥的實驗裝置發出的每一束等離子體光芒,都可能成為未來"能源自由時代"的第一縷曙光。

中安在線版權所有 未經允許 請勿復制或鏡像

增值電信業務經營許可證:皖B2-20080023 信息網絡傳播視聽節目許可證:1208228 2009-2010年度全省廣告發布誠信單位